并港建闸:启东地方党史精彩华章

本文字数:4826

口 陆欣(市委党史办公室《并港建闸》课题组)

启东滨江临海,全市人民兴修水利的历史就是启东的发展历史;中国共产党带领启东人民战江斗海、改天换地的历史,就是启东最生动的中国共产党地方历史。并港建闸是启东地方党史最精彩的华章,是启东人民最伟大的时代精神、最为宝贵的历史财富。

一、启东为什么要实施“并港建闸”

启东滨江临海,因江而生、因海而长,三面环水,江海孕育了启东这片年轻的沙地。在汉代的时候,启东还处于莽莽的一片大海之中。到了唐代,沙洲不断发育,北部吕四开始出现东洲、布洲,形成通吕水脊,历史上就有了“白水荡”“东胜瀛州”的传说;唐高祖武德三年(公元620年)吕四开辟盐场,并且有了专门的管理机构;启东的南部地区,出现了惠安沙;到了清末,涨出了13块沙洲,启东基本形成。历史上,启东分属三个县管辖,北部吕四地区属于通州管辖;中部属海门管辖;南部为崇明管辖,史称崇明外沙。经过17年努力,在民国17年(1928年)3月,外沙正式独立。首任县长袁希洛在他写的碑文中,详细地记载了启东设县情况。因为新生的启东地处江北大陆的最东端,再加上疆土不断往外拓展延伸,启吾东疆,遂名“启东”。从地质学角度看,启东是长江三角洲平原的一部分,是不同时期海相、河相冲击成的平原。由于启东三面环水,受江海包围,地形西北高,东南低,相差1米到2米以上。境内沙洲成陆有先后,开发沙洲各自为政,水利基础设施十分落后。启东特殊的地理环境、自然条件和历史原因,造成“洪、涝、旱、坍、咸、淤”灾害频发,百姓苦其久矣!

据史料记载,从宋代元丰4年(1081年)到民国37年(1948年),启东平均5年发生一次严重水害。其中,1905年八月初三,发生大灾,沿海居民淹死万余人,灾情悲惨凄凉。至今,启东民间还有“八月初三潮没祭”、赤脚“黄家埭”、水没“张家圩”的民谣传言。

1949年,刚解放的启东又一次遭受了严重的自然灾害。台风、暴雨、大潮袭击新生的启东,沿海沿江岸堤全线崩溃,江堤决口18处,港堤决口458处。全县吹倒吹坏房屋超过10万间、伤亡280人、全县85%农田淹没、灾民达42万人,占总人口的72%、一般群众只有两三个月口粮……启东县委、县政府积极组织救灾。之后,又用了4年时间进行复堤、修堤,疏浚河道,但依然改变不了水害。

二、“并港建闸”是如何实施的

启东人民呼吁水利建设的要求特别强烈、“并港建闸”成为党和政府当时解决群众“急、愁、难、盼”的头等大事。

1、呼吁并港建闸,实施试点工程。

1950年冬天,特别寒冷。施锦乡、李质彬代表启东参加苏北行政公署和南通专员公署农林水利联席会议,第一次提出并港建闸请求。华东军政委员会同意给启东贷款18万元,试点并港建闸。1953年1月,试点工程协兴河闸建成。当年6月24日、25日连续暴雨两天,原南阳地区常胜、建设等乡,向阳地区南胜、东进等乡的积水当时很快得到排除。但很快又受到其他地方洪水的倒灌。

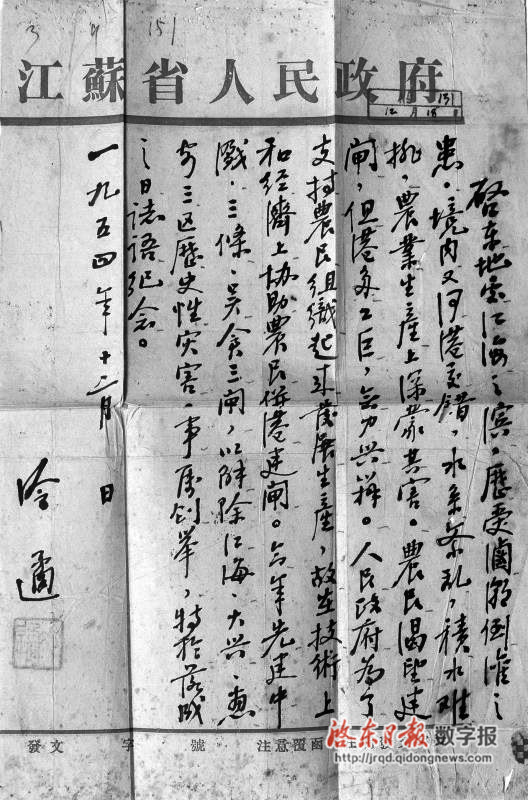

1953年4月,在兴建协兴闸取得成效的基础上,启东再次向省提出并港建闸报告,并派李质彬留省1个月等待批复。1954年1月16日,省政府终于批准了启东并港建闸第一期工程。这是启东人民难忘的日子。

2、成立并港建闸委员会,强化组织领导。

随后,启东建立了并港建闸委员会,县委书记黄士敏、县长赵志良担任主任委员,委员阵容强大,有16人组成。县人民代表大会常设委员会秘书郁维昭、驻会委员兼秘书科科长李质彬主持并港建闸委员会具体工作。委员有16人组成:县委宣传部长沈梦麟、县委监察委员会副主任陈贤能、县人武部副部长黄维荣、县公安局副局长徐志达、县农林科科长陆振家、县财粮科科长陈惠春、县人民银行行长唐辉、县工商联合会主任委员张侠风、江海区副区长施冲、和合区副区长刘志文、大兴区副区长邱洪亮、惠安区副区长汤超、江海区人民代表瞿显才、大兴区人民代表任国栋、和合区人民代表陈志高、惠安区人民代表倪克明。

3、人民代表大会通过计划,出台筹资办法。

1954年7月10日,县召开首届人民代表大会,一致追认通过了副县长袁士群提出的并港建闸首期工程计划,并作出决议,今后继续积极支持分期实施。同时成立启东县水利工程总队部,与并港建闸委员会一起担负起改造启东水利的重任。总队长:副县长袁士群、水利科副科长杨子祥。各区成立水利工程大队部,乡成立水利工程中队部,按级负责服从县总队部统一指挥。

4、广泛发动人民群众,筹措资金。

当时,国家投资16万元,缺口需要启东自己解决。

并港建闸委员会决定,发动首期工程涉及到的大兴、惠安、和合、江海4个区的农户、商户自筹41万元。当时4个区有41个乡,根据33万多亩受益耕地和4个区市镇受益商民分摊合理负担。其中江海区每亩自筹5角4分,贷款7角1分;和合区每亩自筹5角1分,贷款7角4分;大兴区每亩自筹4角4分,贷款8角1分;惠安区每亩自筹3角9分,贷款8角6分。4个区的市镇商业户按全年营业额,筹收百分之四到百分之六。20世纪50年代,社会物质条件、经济基础十分薄弱。现在看起来微不足道的自筹款,对当时的农民来说也是一笔不小的负担。然而,4个区的经费全部自筹,分文未贷。这足以说明广大群众对工程建设的支持和党组织发动群众的充分。

5、分四期精心组织施工,完成并港建闸历史任务。

根据长江下游工程局科学勘查报告和南通专署及启东县委意见,决定全面规划“并港建闸”、量力而行可期实施。按照启东县排水系统,划分四个部分:

东南部:包括江海、和合、惠安、大兴等四区,由丁仓港以东排水入长江。这里地形最低,港口最多、灾情最严重。自东向西涉及连兴港、三新港、新开港、东戤效、中戤效、西戤效、庙港、朝阳港、吴仓港、永昌港、五条港、三条港、白港、岸头港、丁仓港等15条港口。决定并港12条,只保留3条,建三条港、吴仓港、中戤效港。

西南部:包括外隆、启西、余谷、南阳、三星、汇龙等六个区和海门的五区,由丁仓港以西同流入长江。涉及11条港口,决定封闭9条,保留建设2座水闸。

东北部:包括吕东、海东、南阳、向阳、海复、二效等六个区同流入黄海。有8条港口,封闭4条,保留协兴河、塘芦港、桃花洪、蒿枝港,利用七门闸,新建协兴河、塘芦港、桃花洪3座。

西北部:包括吕四和海门县的六甲、包场、富安、余东等区同流入黄海。有8条港口,保留并新建新港、大洋港2座。

1954年10月16日,启东并港建闸第一期工程正式开工。这是启东水利史上值得记载的重要日子。首期工程由江苏省水利厅3位专家设计,并报省财政经济委员会核准。

首期工程3座闸总孔径15米,总设计流量为92立方米/秒,受益面积近40万亩。

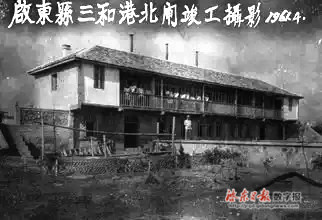

经过近2000个民工、技工4.3万个工日的努力,不到一年,就全部建成。其中,1955年3月28日,中戤效闸竣工;5月25日,吴仓港闸完成;6月28日,三条港闸建成。在建闸的同时,又实施了港口配套工程。至1955年8月,并港建闸第一期工程全部竣工。

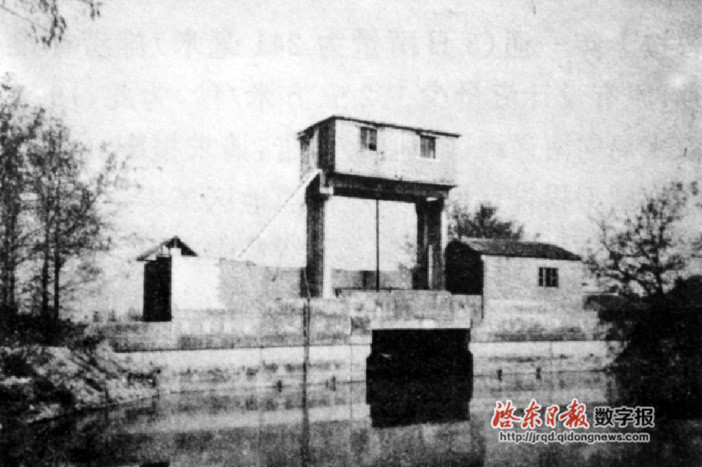

1956年开始实施第二期工程,在启东西南片兴建头兴港、三河港闸2座;总设计流量138立方米/秒。1952~1962年举行第三期工程,在启东东北片兴建协兴河闸、塘芦港闸、桃花洪闸3座,总设计流量128立方米/秒。之后,在启东西北片兴建新港闸、大洋港闸2座,总设计流量321立方米/秒,至1964年完成第四期工程。

从1954年到1964年,启东人民经过整整10年努力,终于完成了启东水利史上并港建闸的壮举!全县十年并港建闸共分四期建设,并港建闸17座,将3000多公里的干支堤线缩短到144.67公里。全县共开浚干支河道224条,兴修中、小沟12953条次,兴建大中型水闸14座,小型桥涵52408座。累计培修加固江海堤防4000多公里。10年间,共完成土方1.52亿立方米、石方11.97万立方米、混凝土2.13万立方米;全县累计投入劳动力344万人次;平均每年有22.9万人次,实做劳动工日5126万个,平均每年341.7万个工日。

此后,又经过实施调整、补充工程,直到1978年,并港建闸才写上完满的句号。前后历时24个春秋,各方筹资高达1615万元,投入的劳动力更是不计其数。启东人民用汗水和智慧浇筑了启东历史上这一最壮丽的水利工程。

三、“并港建闸”的成效

1、彻底改造了启东旧河网,根除了“六患”、实现了“六成”。

经过十年并港建闸和后续配套工程,取得了巨大成效。这17座水闸充分发挥了排涝、蓄淡、抗洪、拒淤的巨大功能,使全县3000多公里的江、海、河挡潮堤线缩短了一半。这不仅大大减轻了广大农民繁重的水利防汛负担,而且有效根除了启东历史上长期遭受的“六害”,保障了人民生命财产安全,促进了农业生产发展,实现了河成、闸成、路成、桥涵配套成,沟河通连成,种植绿化成。

2、为启东实现粮棉双高产、创造“金山银山一担挑”奠定了基础。

1965年3月12日,《人民日报》头版头条发表了社论《产棉区要力争粮棉双丰收》,重点介绍了“启东是一个人口较多,耕地特少的地区,他们经过一番努力,不但实行了粮棉并举,而且实现了粮棉双丰收、双高产”经验。社论号召全国产棉区“要像启东的同志们那样鼓足革命干劲,坚持科学态度,利用有利条件,改造不利条件,做到粮棉双丰收”。社论还指出,启东是粮棉双丰收“一个比较突出的范例”。从此,启东以“金山银山一担挑”享誉全国,周恩来总理多次表扬启东,《人民日报》等主流媒体多次报道启东的经验做法。

四、并港建闸的历史启迪

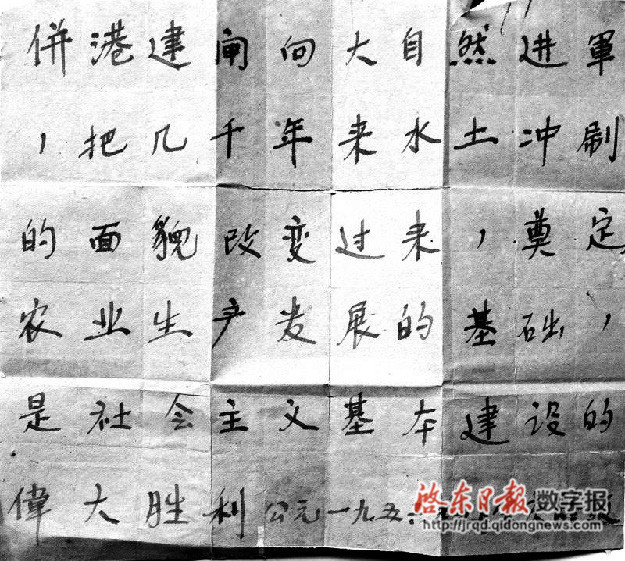

非凡岁月,历史情怀。“并港建闸”不仅是启东水利史上的伟大创举,更是启东人民与大自然搏斗的时代精神典范!

启迪之一:党的领导、制度优势是我们取得事业成功的根本保证。

没有党的领导,没有社会主义,我们就不可能成功实施并港建闸伟大工程,把几百年来形成的水害,变成水利。历史上,有宋代海门知县沈起建范公堤到吕四,光绪年间从汇成角开始建杨惠大堤(皇岸),张謇建设通海垦牧公司建设七门闸,建筑挡浪墙,但无法彻底改变启东水害。当时启东的党员干部,带头参与并港建闸,带头上前线,与民工同吃、同住、同劳动。1965年的《人民日报》社论对启东党员干部的工作作风作了充分肯定。

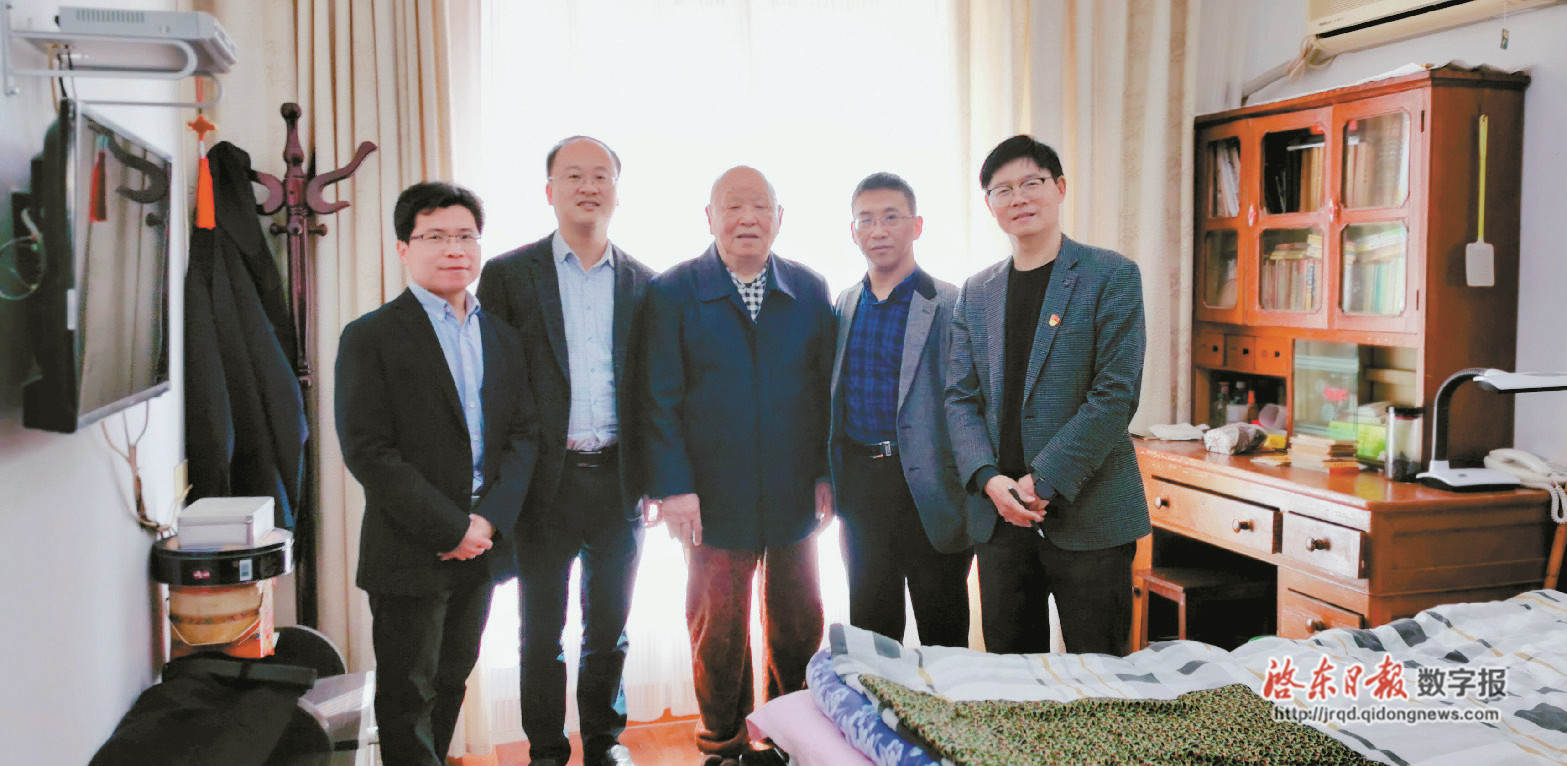

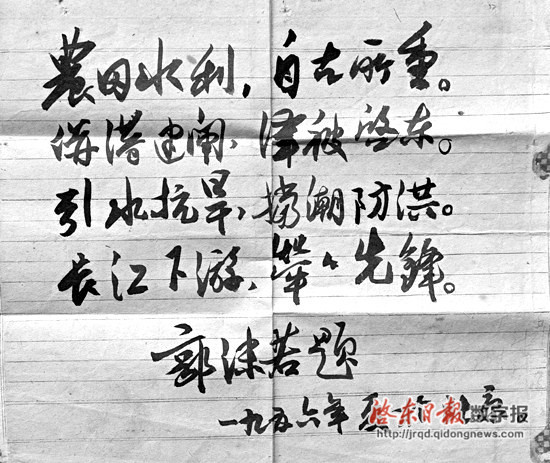

启东的水利事业也得到了党和国家领导人的关怀。当并港建闸竣工后,中国科学院院长郭沫若专门题词。孙中山夫人宋庆龄也不顾自己关节疼痛,用钢笔题词。启东的并港建闸在全国产生了影响,全国各地来启东参观的单位很多。黑龙江、安徽、四川、广西、新疆、山东都来参观学习。启东的水利成果更是走出国门。周恩来、朱德等党和国家领导人都参观过启东展品。

启迪之二:心怀人民、依靠人民是我们开展任何工作的源泉动力。

习近平总书记说,江山就是人民、人民就是江山。人民是我们党执政的最大底气!十年并港建闸,启东每年都要组织几十万劳力参与水利建设,离开了人民群众的支持显然是不可能的。1964年3月31日,当大兴公社65名群众联名写信盖章要求整治坍江时,县委县政府在5月4日就以启发64(77)号文件,向省委提出报告,并决定没有条件创造条件上,起草了《自筹经费负担办法》,决定发动群众,自力更生,艰苦奋斗,开展治坍。

启迪之三:尊重科学、善于创新是我们应对各种困难的制胜法宝。

在并港建闸的实施过程中,启东尊重科学,尊重人才,做到一张蓝图干到底!坚持科学治水、依法治水、勤俭治水、团结治水!李质斌最早提出并港建闸,是主要的决策者、实施者,还是记录者。晚年不顾病痛,编写了水利志。张宴若是启东的水利工程师,亲自参与和设计了许多工程。杨子祥也是并港建闸的决策者、实施者和水利局的老领导。在并港建闸过程中,涌现了诸多典型。在闸管所平凡岗位上整整工作了34年的江苏省劳动模范沈凤高、奋战护坡工程的南通市劳动模范卢纪生……先后有43人受到国家水利部表彰。无数党员干部献身水利,例如水利县长俞志成、薛允芳、宋朝品。

启迪之四:担当实干、走在前列是我们代代薪火相传的精神财富。

在并港建闸的过程中,涌现了许多可歌可泣的感人事迹和先进模范典型。1961年12月16日,大洋港开工建设,建设工人“革命加拼命”,仅用72天就建成。400名工人,冒着大雨,曾连续作业36个小时浇灌边门底板。启东副县长俞志成,参与并港建闸,和工人同吃同劳动,在大洋港建设过程中,连续工作30天不回家。工地上哪怕一段铅丝、一只钉子,都要拾起来,交给工人重新使用。1965年,他生病了,还拄着拐杖最后一次来到工地。后来,一直好几年,民工没见到他,都要问“水利县长怎么不来了?”这就是担当实干、走在前列,群众永远怀念他!

并港建闸是启东地方党史的精彩华章,启东永不褪色的时代经典。并港建闸堪称是启东的红旗渠、都江堰,彰显了启东人民斗江战海、改天换地的愚公精神,产生了巨大影响。并港建闸艰苦卓绝的岁月虽然已经成为遥远的历史记忆,但是启东人民改天换地的并港建闸精神永不磨灭,在中国共产党启东地方历史上永放光芒!

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体