启东设县分治始末

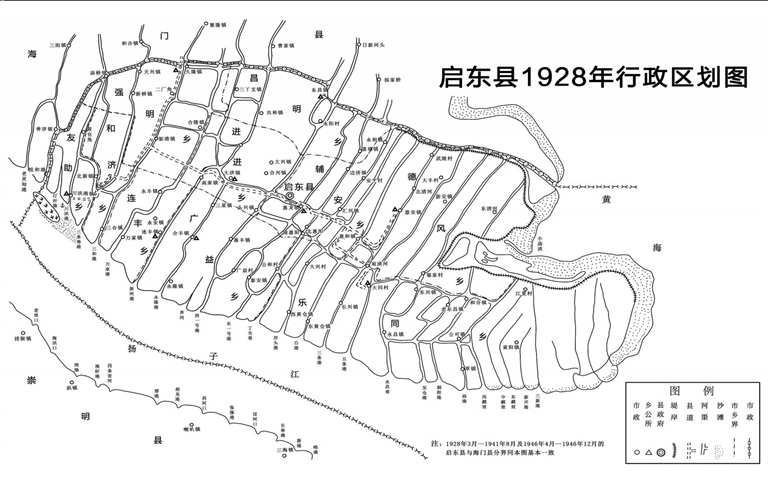

1928年3月1日,外沙和崇明分治,启东县由此成立。

历史上,启东曾分属三个县管辖。南部为新涨的沙地,史称“外沙”(因崇明称“内沙”,为与之区别故称“外沙”),1928年分治前隶属于崇明县;中部地区为“下沙”,1941年前隶属海门;北部吕四一带,从宋代至清代隶属海门,民国时期属南通县。

一、设县分治因由

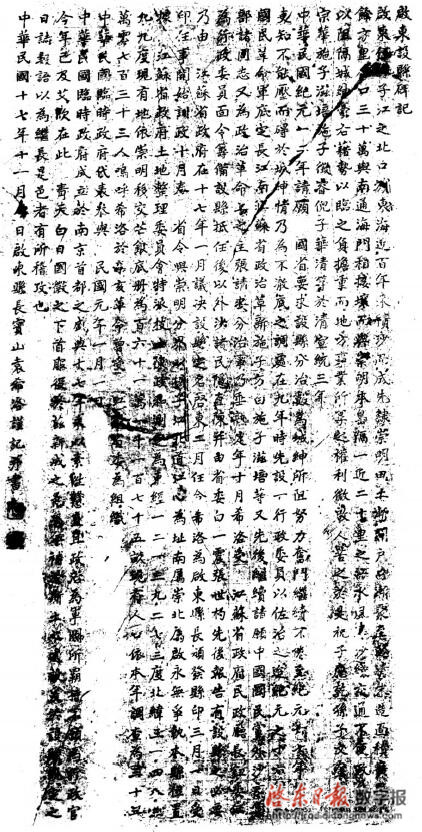

《启东设县碑记》有这样一段文字:“城绅豪右,藉势以临之,负担重而地方事业所享之权利微,启人苦之。”“负担重而权利微”是分治的基本动因。负担为何这么重?这需要从启东形成开始说起。

1736年至1795年(乾隆、嘉庆时期),海门东南江海交界处,因潮水冲积沉淀,先后涨出13个沙洲,沙洲之间夹有深洪,可通航船只。1875年左右(光绪元年),13个沙洲连成一片。根据习惯,在长江下游涨出的沙洲都视为崇明所有,所以不归海门而隶属于崇明。1897年(光绪23年),崇明设外沙巡检司,分巡外沙,巡检司设在久隆镇。

崇明是长江中东涨西坍逐渐东移的沙州,明清两代粮赋很轻,坍去的地面多靠新涨沙地来补偿。长江中隐沙尚未涨出水面以前,即可以交极少的钱款而向县里认领。运气好的,交了千步(旧制长度单位,清朝一步为五尺)的钱,用不了几年几万步的沙地就涨出水面了。修筑堤岸后,沙田即可租给无地少田的贫农种植。综合下来,地主每千步完税一二钱银两,而每千步的田租收入可达10两以上银钱。

从以上可以看出,沙地其实是财富的宝地。沙地未涨出或涨出时,每每有争夺沙地的斗争。“争沙”是崇明当时最具有地方特色的社会矛盾,“争沙”的成败由家族的势力大小、与官府关系亲密程度决定。一些富户往往借助豪绅势力,争夺沙地,将所得沙田的一部分送给豪绅。所以,在前清时代崇明的进士、举人、贡生都可以得很多沙田,成为大小不等的地主。

让人始料不及的是,百年间,外沙竟然涨出了相当大的面积。20世纪初,外沙已全部成陆,面积达650平方公里,人口近30万,市镇40余处,面积、人口均超过太仓、嘉定、川沙等县,经济规模也已超过崇明。但是,外沙的土地80%以上归崇明地主所有。崇明地主把外沙看作发财致富的基地,他们到外沙收取田租非常粗暴,对于欠缴地租的,即报县署并派差追租,甚至私设公堂,佃农时有被逼破产的。另外,外沙与崇明每年同样负担地方财政10多万银元以上,以当时的物价而言,这笔税费相当可观。

土地大多归崇明地主所有,财政负担又相当重,而外沙人民享受的权利却是相当之少。崇明官府用于外沙建设的财政资金与用于崇明建设的资金相比差距十分大,只有崇明的三分之一不到,这直接导致外沙地方建设陷于停顿状态而无法推动,教育、水利、交通、救济、治安等各项公共事业都远远落后于崇明。以教育事业费为例,崇明内沙占九成,外沙仅占一成。

崇明官府管收税、崇明地主管收租,而对于外沙的社会建设却鲜有帮助。外沙人民勤劳耕作,利润大多为崇明官府及士绅地主所有,本土社会保障十分缺失,真正是“负担重而权利微”。

另外一个重要原因是,隔江治理,施政困难。崇明在长江中,外沙位于长江口北岸,相隔三四十里水路,长江江面宽阔,浪急潮涌,来往多有不便。以当时的交通,从崇明县府至外沙,需要四五天工夫,费时费力,劳民伤财,管理上难有作为,群众办事也十分困难。

当然,还有其他一些原因,但当时分治的根本原因,还是外沙经济实力日益增长而人民权益得不到应有的保障。

二、设县分治经过

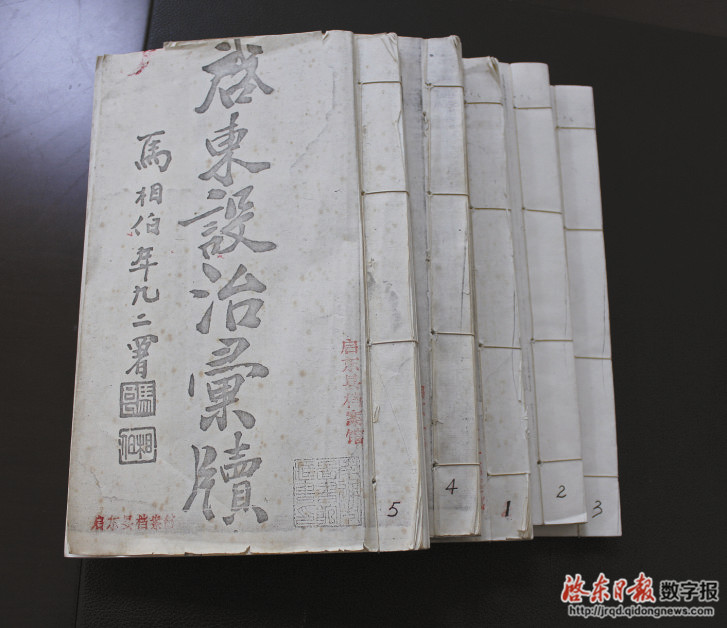

在市档案馆珍藏着五本《启东设治汇牍》,收录设县分治各个阶段的公文及其他一些资料,十分详实地记录了设县分治经过。外沙分治过程十分艰辛,受到崇明地主的百般阻挠,来之不易,前后历时十九年之久。

外沙士绅施滋培于1910年11月16日(宣统二年)撰《致张骞书》,向张骞说明外沙“有设县必要”,请求张骞倡议支持。这是请求分治的源头。1911年6月(宣统三年),江苏巡抚程德全考虑“为地方治安计,应否添设一县”,遂派员到崇明商议分治一事,但由于崇明士绅反对而没有议成。

清帝退位后,南京成立临时政府,施滋培等于1911年11月在新港镇集会,推举祝应乾、施滋培等6人赴苏州请愿,并随带请愿呈文。这一次远赴苏州,拉开了近二十年的请愿序幕。

1912年3月,江苏都督程德全责令崇明县议会研究讨论分县事宜。期间,适逢程都督调离,崇明趁机阻挠取消议会集议。5月、8月、12月,外沙代表上书省议会、中央临时政府请愿,陈述12条分治理由。

1913年5月10日,江苏省议会决议:“外沙与内沙江面横断,交通阻碍,行政司法,多所隔阂,人民感受痛苦,无可排除,而内外沙面积财力,均可独立为治……果如原案所云,自应准予分设县治,以谋行政司法之便利。”11日,决议案咨请江苏民政长应德闳办理,而应民政长受崇明人士运动,竟回复省议会“碍难照办”。对此,6月17日,省议会重提议会,仍照前案通过后,再要求应民政长办理。但应仍不予执行。

其后,外沙代表又函请中央、赴省请愿等,反复多次均未能成功。其间,施滋培进京陈述,被北京警察厅认为是乱党分子下令捉拿,施获讯后逃回。即便如此,外沙代表们也没有灰心,1916年9月,代表们印制“外沙三十万人民痛苦文”分送中央、省、县各机关、团体、各界士绅,陈述外沙受内沙种种压迫。年底,崇明县公署下令解散外沙请愿分治团,遂激起民愤,外沙纷纷停课、罢市、缀耕。

随后几年,崇明县公署使用各种手段,极力阻止外沙分治,但外沙人民的斗争一直没有停止。1919年10月,省政府决定“先设行政委员、承审员”,以解决外沙治理不便。外沙人民取得了分治的初步胜利。

1920年11月,外沙行政公署正式成立。外沙行政公署成立,实质上是一个各方角力妥协的产物。它只是崇明县公署的一个派出机构,行政委员在外沙的税收、财政、司法等都无权处理,每月行政经费都要到崇明县领取报销,与清末的外沙巡检司区别不大。外沙行政公署从某种程度上来说,成了崇明豪绅巧取豪夺的一个工具。因此,外沙人民请愿分治的斗争一直没有停止过。

1926年,北伐战争开始。随着社会形势的急剧变化,社会各界对分治的信心大增,很多外沙青年也接受了进步思想,也加大了对崇明地主士绅的抗争。1927年3月,国民革命军进入长江流域,攻下上海。同月31日,国民党外沙市党部召开全体党员会议,并集合数百群众,赶到外沙行政公所,撵走军阀政府委派的行政委员陈时泌,宣布外沙脱离崇明,成立江海县,实行分治。但4月下旬,随着孙传芳部败退江北,外沙形势骤然紧张,国民党外沙市党部成员避居崇明,江海县成立不到一个月就夭折了。

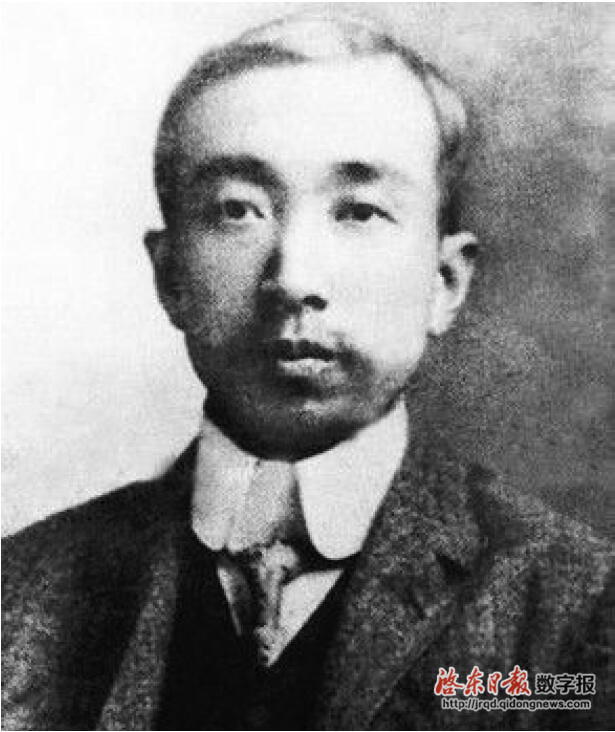

1927年10月下旬,国民政府秘书长、江苏省政府委员会主席钮永建指派同盟会老会员袁希洛任外沙行政委员,要求他了解外沙情形,进行设县工作,直接呈报省民政厅。袁深入实地、体察民情,感到分治必要,撰写呈文,并赴省面呈。国民党省政府于12月先后派员实地调查,均据实呈报外沙设县的必要。

1928年1月27日,国民党江苏省政府召开第28次会议,讨论决议:“崇明外沙应即设县分治……以地居江北大陆之极东,东海之滨,接涨无已,县名为启东。”省府于2月1日将决议案呈报国民政府,国民政府于2月10日提报国府委员会决议:“准予备案。”同月,任命袁希洛为首任县长,颁发县印。

3月1日,启东正式建县,首任县长为袁希洛。外沙设县分治始于清末,前后经历19年。众多人士奔走于北京、南京、上海等地,付出了大量的辛劳,其间所有请愿函电呈文200多件、30多万字,可见设县分治之艰难。

三、设县分治之初概况

(一)机构设置。启东成立时,配县长1人。县长以下设秘书1人,承县长之命,协调督导各科局业务。县府设一、二、三科分别掌理民政、财政和建设,并设有公安局。

设县分治前,全境划为友助、和济、强明、进德、昌明、辅安、德风、广益、乐同和连丰等10个乡。乡设自治公所,置乡董1人,乡议员若干人,乡议员互推议长、副议长各1人。设县分治时,县以下组织仍沿旧制,未有变更。

(二)县境。1928年10月,江苏省政府命,启东与崇明分界,划扬子江北水道江心以北,崇海界以南,西界悦和港、普济镇至崇海界河,东至黄海为启东境域。全县面积为1611175亩。

(三)县城。县城设在汇龙镇。该镇形成于1842年左右。当时,崇明朱姓地主有36万步良田,从中选择村落较多,交通方便的地方(现人民桥周围)划出一片盖房经商。因此地沙滩上天然港叉纵横交错,弯弯曲曲,形似龙状,故取名汇龙镇。1865年起,一些客商陆续在镇上开设了一些规模较大的商店,较有影响的是沈裕春(沈记)和杨荣兴杂货烟烛店。至1878年,河东的大街与河西的大兴村(今团结街)相接成丁字街道,初具规模。1885年,镇设董事制,是汇龙镇第一个行政机构,行政上由崇明县管辖,称崇明县外沙行政公署。1890年左右,汇龙镇规模不断扩大,手工业工场、作坊相继出现。1911年,辛亥革命胜利,汇龙镇于第二年改为代议制,称行政公署,隶属崇明辅安乡。1920年,改设镇公所,镇长由富商地主推荐,县公署委任。至1928年,由于大量的粮棉生产引来无数农民商贾,人口剧增,带动了市面的繁荣与发展。1928年3月,启东县政府设于汇龙镇西镇洋市。

(四)人口。成立之初,启东有300733人。成立时的初民来自于以下几个地方:清光绪以后,邻近的崇明、海门居民便陆续迁来开沙垦荒,繁衍生息。这是外沙最早的居民。他们大多是崇明地主的佃户。据可考的原因,崇明人口大多来至江苏句容一带,因此也有“句容迁崇明,崇明搬启东”的说法。随着沙地面积的不断扩大,苏州、无锡等地的农民也前来围圩开垦,随后部分人定居下来繁衍生息。另外,清末民初,随经济社会发展,人口流徙更趋频繁,一部分从事旱烟业的宁波、绍兴商人和从事典当、衣庄业的安徽商人,也纷纷来沙地定居生活。这便是启东成立之初的人口来源情况。

(启东档案局整理提供图文资料)

设县碑记

启东设治汇牍

首任县长袁希洛照片

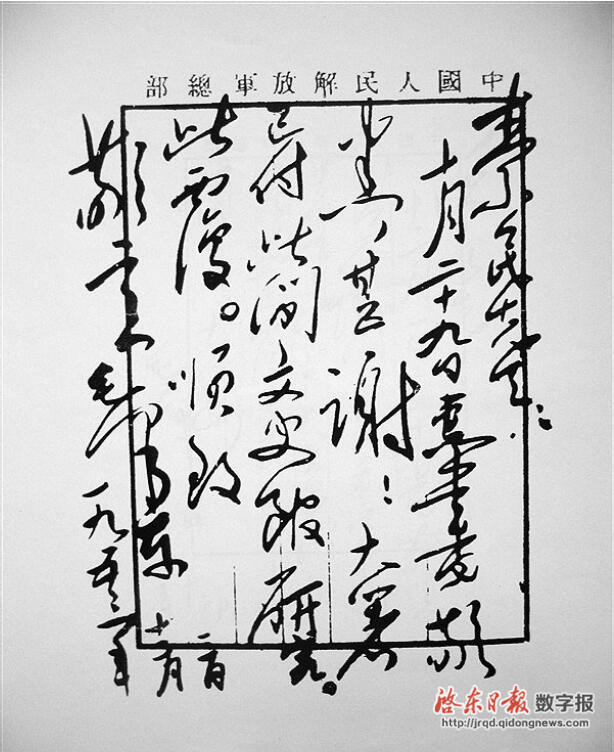

毛泽东致袁希洛的信件(内容:素民先生,十月二十九日惠书敬悉,甚谢,大著已付此间文史馆研究。经复,顺致敬意。毛泽东1959年12月3日)

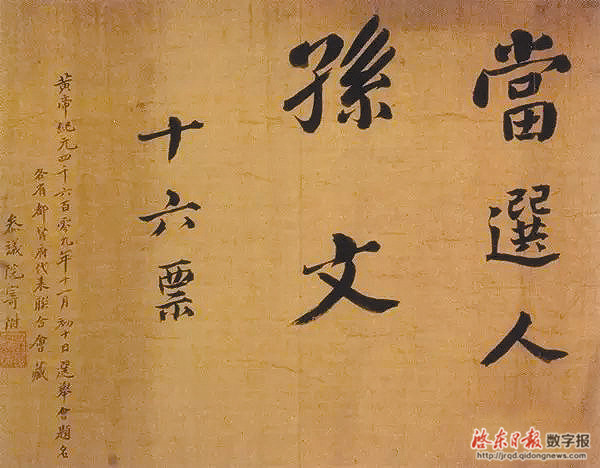

袁希洛手书之选票

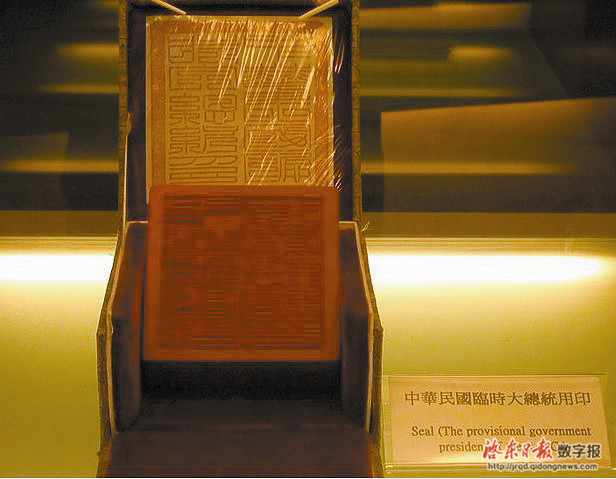

大总统印

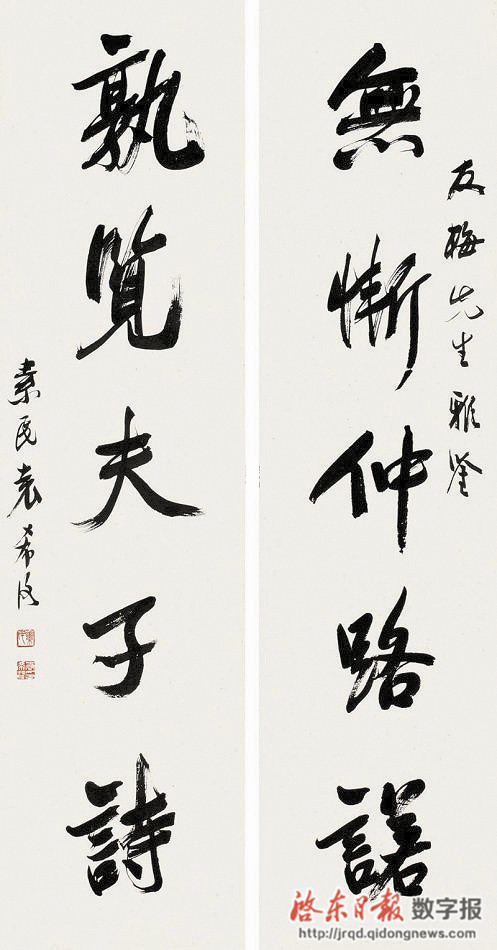

袁希洛手笔

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体